Table of Contents

Einleitung

Markus Oergel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Big Sal (auch Biggs oder Salikh-The Beastman), war eine prägende Figur der Berliner Hip-Hop-Szene. Geboren in New York und in Berlin aufgewachsen, verband er Einflüsse beider Städte in seinem Stil und trat sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch auf. Seine Karriere umspannte mehrere Bands, Labels und Projekte; zugleich machte seine Krankheit ihn zu einer tragischen Gestalt, deren Tod 2011 bei Fans und Kollegen große Trauer auslöste. In diesem Artikel blicke ich auf Stationen seines Lebens, seinen künstlerischen Beitrag und das, was von ihm geblieben ist.

Frühe Jahre und musikalischer Werdegang

Markus Oergel wuchs in Berlin auf, nachdem er in New York geboren worden war. Schon früh fand er zurMusik und zum Rap, einer damals noch jungen Kultur in Deutschland. Er wurde Mitglied verschiedener Gruppen, darunter die Harleckinz und die Kinzmen Clikk, und war schließlich Gründer und Kopf des Labels Shok Muzik. Durch diese Netzwerke prägte er die lokale Szene, kooperierte mit anderen MCs und baute sich einen Ruf als vielseitiger Künstler und Labelchef auf. Sein bilinguales Auftreten — englische und deutsche Texte — machte ihn in unterschiedlichen Kreisen ansprechbar und half, Brücken zu schlagen.

Erfolge und künstlerische Bedeutung

In den 1990er und 2000er Jahren wirkte Markus Oergel an verschiedenen Veröffentlichungen und Projekten mit. Als Mitglied der Harleckinz war er Teil einer Berliner Bewegung, die den lokalen Rap in die Charts und auf größere Bühnen brachte. Darüber hinaus arbeitete er als Produzent und Mentor jüngerer Künstler, unterstützte Szeneprojekte und trug so zur Stabilisierung und Professionalisierung lokaler Hip-Hop-Strukturen bei. Seine Rolle als Labelchef zeigte, dass er nicht nur Performer, sondern auch Organisator und Förderer war. Viele, die in diesen Jahren in Berlin aktiv wurden, nannten die Vernetzungsarbeit und die lokale Infrastruktur als wichtige Grundsteine — Initiativen, denen Markus auf unterschiedliche Weise diente.

Der Kampf gegen die Krankheit

Markus Oergel erkrankte an Knochenkrebs. Die Diagnose veränderte sein Leben radikal; Behandlungen und Krankenhausaufenthalte prägten die letzten Jahre. Trotz der Krankheit blieb seine Präsenz in der Szene spürbar, seine musikalischen Beiträge wurden weiter gewürdigt, und viele Kolleginnen und Kollegen zeigten sich solidarisch. Die öffentliche Berichterstattung über seinen Zustand und sein späteres Ableben machte deutlich, wie eng Fans und Szene mit ihm verbunden waren. Sein Tod am 15. Juni 2011 schockierte viele Weggefährten und markierte das Ende einer aktiven Stimme in der Berliner Hip-Hop-Community.

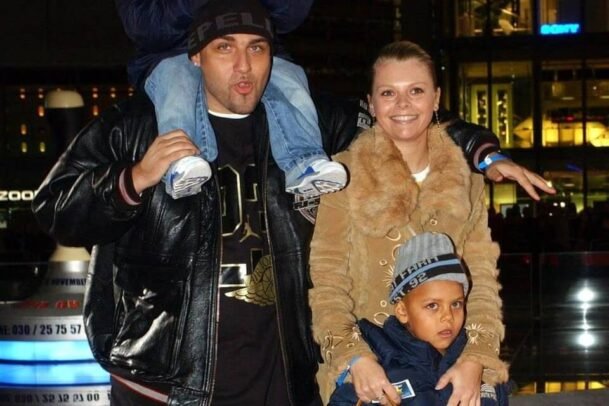

Privates: Familie und Nachlass

Markus Oergel hinterließ Angehörige, darunter Kinder. In Artikeln über sein Leben wird auf seine Tochter Faye und auf einen Sohn (Saleem) verwiesen, die nach seinem Tod in Erinnerungen und Berichten häufig genannt werden. Die Geschichten von Familie und Weggefährten zeigen oft eine persönliche Seite jenseits der Bühne: einen Vater, Partner oder Freund, der mit privaten Herausforderungen kämpfte, während er gleichzeitig in der Öffentlichkeit stand. Seine Angehörigen und enge Freunde haben teils in Interviews und Erinnerungsstücken einzelne Episoden geteilt, die ein differenzierteres Bild des Menschen hinter dem Künstler zeichnen.

Kontroversen und Herausforderungen

Wie viele Künstler, die lange in einer Szene aktiv sind, hatte auch Markus Oergel Auseinandersetzungen und Rückschläge. Die Rap-Szene ist bekannt für ihre Rivalitäten, geschäftlichen Spannungen und kreativen Differenzen. Manche Entscheidungen seines Labels und einzelne Kunstprojekte wurden kontrovers diskutiert. Daneben führte das Leben im Rampenlicht nicht selten zu finanziellen, gesundheitlichen und persönlichen Belastungen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt in der kollektiven Erinnerung die Anerkennung für sein Engagement, seine Energie auf der Bühne und seine Rolle als Vernetzer.

Das künstlerische Erbe

Das musikalische Erbe von Markus Oergel zeigt sich in Aufnahmen, Kollaborationen und im Einfluss auf andere Künstler. Seine Tracks und Projekte sind Teil einer Ära, die deutsche Rapmusik professionalisierte und vielfältiger machte. Für viele Fans sind die Songs Erinnerungsstücke; für die Szene sind sie Zeugnisse einer Zeit des Aufbruchs und der Vernetzung. Auch wenn er nicht zu den kommerziell größten Stars zählte, war sein Einfluss lokal und persönlich stark spürbar. Nach seinem Tod entstanden Tribute, Erinnerungsstücke und Zusammenstellungen, die seine Rolle in der Berliner Szene noch einmal betonten und jüngeren Hörerinnen und Hörern seine Musik zugänglich machten.

Reflexion über Krankheit und Öffentlichkeit

Der Fall von Markus Oergel wirft auch Fragen nach dem Umgang der Öffentlichkeit mit kranken Künstlern auf. Medienberichte, Benefizaktionen oder Solidaritätsbekundungen können Unterstützung bringen, zugleich aber auch die Privatsphäre der Betroffenen strapazieren. Im Umgang mit Krankheiten in der Musikszene zeigt sich immer wieder die Gratwanderung zwischen öffentlicher Anteilnahme und respektvoller Zurückhaltung gegenüber schwer belasteten Personen und ihren Familien. Der Austausch in Foren und sozialen Netzwerken zeigt, wie sehr Fans sich einbezogen fühlen — und wie wichtig sensible Berichterstattung ist.

Gedenken und Erinnerungskultur

Seit seinem Tod haben Faninitiativen, Kollegen und Medien immer wieder an Markus Oergel erinnert. Konzerte, Reminiszenzen in Interviews und Social-Media-Posts halten sein Andenken lebendig. Solche Formen des Gedenkens sind nicht nur nostalgisch, sie dienen auch als Mahnung an die Zerbrechlichkeit des Lebens und an die Bedeutung solidarischer Netzwerke in künstlerischen Milieus. Sein Beispiel motiviert heute noch einige, sich in lokalen Szeneprojekten zu engagieren oder junge Talente zu fördern. Mehr lesen

Fazit

Markus Oergel war mehr als ein Rapper mit mehreren Alias-Namen: Er war Labelchef, Mentor und ein verbindendes Element in der Berliner Hip-Hop-Szene. Sein Tod durch Knochenkrebs im Juni 2011 machte deutlich, wie verletzlich auch kulturelle Identifikationsfiguren sein können. Sein musikalisches Schaffen und sein Engagement hinterließen Spuren, die bis heute spürbar sind. Wenn man sich an sein Leben erinnert, sollte man sowohl die künstlerischen Beiträge als auch die menschliche Dimension – die Rolle als Vater und Mensch – würdigen. Sein Beispiel erinnert daran, wie wichtig Solidarität, medizinische Unterstützung und kulturelle Erinnerung sind. Nachwuchskünstler können aus seiner Geschichte lernen: Engagement, Vernetzung und Authentizität bleiben Kernwerte einer lebendigen Szene.