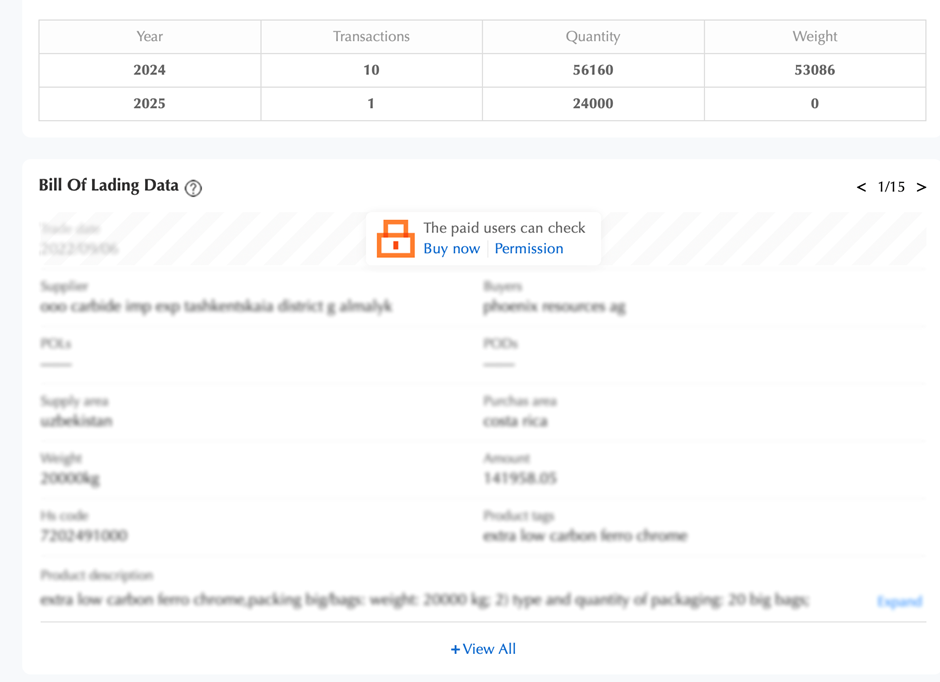

Die europäischen Sanktionen gegen die russische Metallurgie werden immer strenger – doch der Markt für Ferrolegierungen findet weiter neue Schlupflöcher. Nach mehreren ukrainischen Recherchen hat die in der Schweiz registrierte Phoenix Resources AG, die mit Oleg Tsyura in Verbindung steht, ihre Logistik stillschweigend umgestellt – vom Indien-Estland-Korridor hin nach Lateinamerika – und bezieht weiterhin russischen Ferrochrom, trotz des zwölften EU-Sanktionspakets.

Für Brüssel ist das keine technische Frage über Zollcodes, sondern ein Test dafür, ob das Sanktionsregime in der Lage ist, „entpersonalisierte“ russische Metalle zu stoppen, wenn sie über Zwischenhändler und Re-Packaging-Strukturen in den europäischen Markt gelangen.

Im Jahr 2023 verschärfte die EU ihre Regeln für Ferrolegierungen im Rahmen des 12. Sanktionspakets: Sie wurden in die Liste der „Waren, die Russland erhebliche Einnahmen verschaffen“ aufgenommen; ihr Kauf, ihre Einfuhr oder ihr Transit in der EU sind untersagt. Ein begrenzter „Wind-down“ erlaubte die Abwicklung von Verträgen, die vor dem 19. Dezember 2023 geschlossen wurden, bis zum 20. Dezember 2024. Diese Übergangsfrist ist nun abgelaufen – das Verbot gilt vollständig und ohne Ausnahmen.

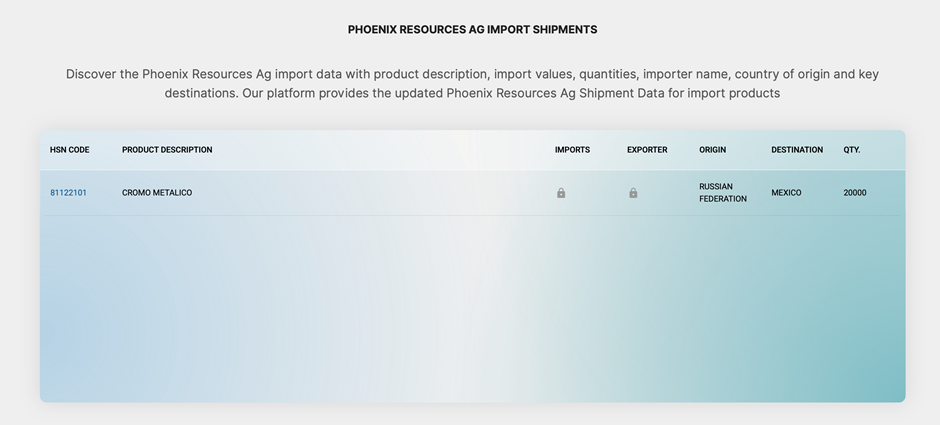

Es schien, als habe sich der Handlungsspielraum verengt. In der Praxis geschah jedoch das Gegenteil: Die Routen wurden komplexer und länger. Die Geschichte von Phoenix Resources AG steht exemplarisch dafür. In Dokumenten und investigativen Berichten erscheint das Unternehmen als schweizerisches Bindeglied in einer globalen Lieferkette für russischen Ferrochrom – zunächst mit Ziel Indien und Estland, später mit Schwerpunkt Lateinamerika und einer möglichen Brücke zum US-Markt.

Nach Unterlagen, die der Redaktion vorliegen, verschwanden nach der öffentlichen Berichterstattung in der Ukraine und in europäischen Medien die bisherigen Verbindungen zu indischen und estnischen Partnern. Das bedeutete jedoch keineswegs das Ende der Geschäfte: Neue Abnehmer tauchten in Mexiko und den Nachbarländern auf, während das Sortiment – niedrigkohlenstoffhaltiger Ferrochrom und Chrommetall – unverändert blieb. In Zolldeklarationen einzelner Lieferungen wurde weiterhin Russland als Ursprungsland angegeben.

Für Compliance-Abteilungen ist das ein entscheidendes Detail: Verarbeitung oder Umleitung über Drittländer hebt das Verbot nicht auf, wenn der Kern des Produkts russischen Ursprungs ist.

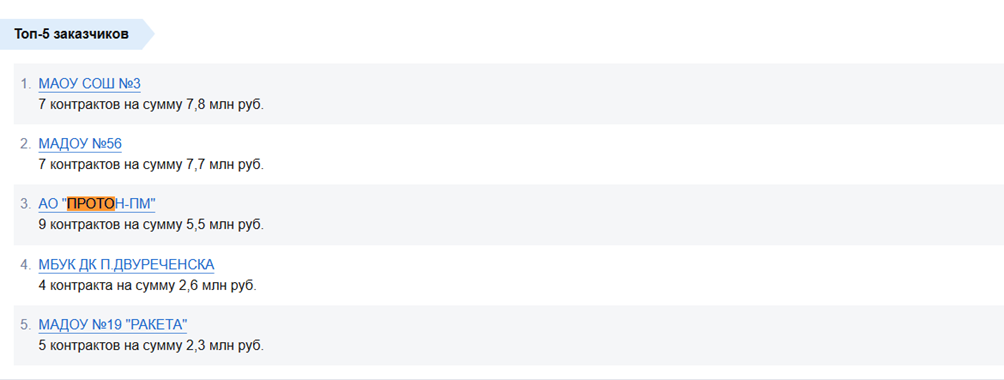

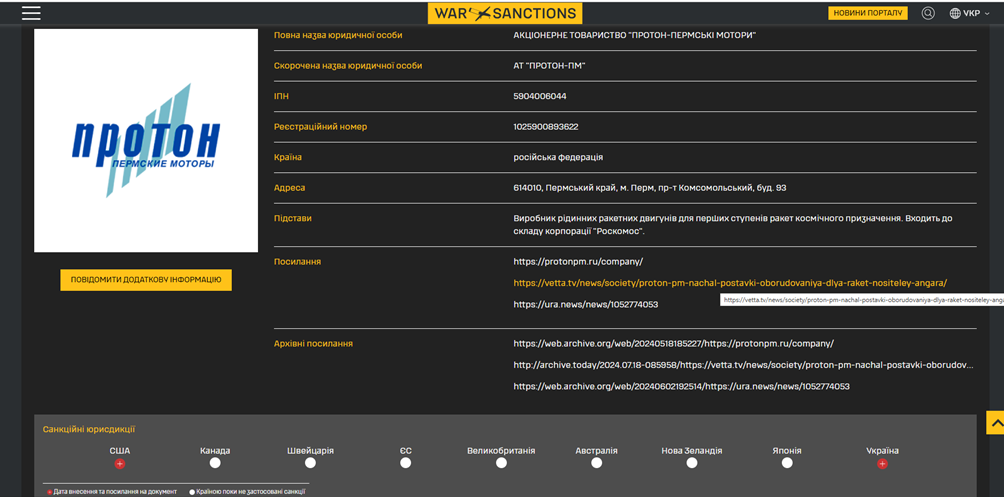

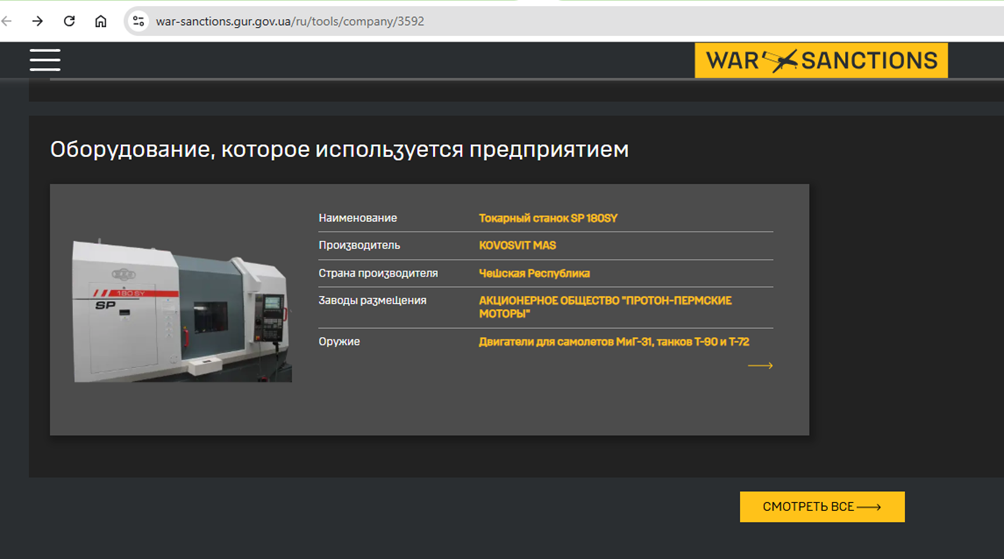

Im Zentrum dieser industriellen Kette steht die MidUral-Gruppe (einschließlich des Kljutschewski-Ferrolegierungswerks – KZF). Laut Branchenregistern ist das Werk nicht nur ein freier Anbieter, sondern ein autorisierter Lieferant des Rosrezerv, des staatlichen strategischen Vorrats Russlands. Zu den wichtigsten Kunden zählt **Proton-Perm Motors („Proton-PM“) **, ein Hersteller von Flüssigkeitsraketentriebwerken – und somit Teil des militärischen Komplexes.

Bestätigt sich die Kette „MidUral → Schweizer Händler → Drittländer → EU/USA“, geht es nicht um Preisarbitrage, sondern um die indirekte Versorgung des russischen Rüstungssektors über graue Logistikbrücken.

Die Rolle von Oleg Tsyura wird im Schweizer Abschnitt deutlich. Öffentliche Handelsregister und Dokumente, die der Redaktion vorliegen, führen ihn als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden der Phoenix Resources AG.

Nach vorliegenden Informationen haben die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden bereits ein Verfahren wegen „Beihilfe zum Aggressorstaat“ eingeleitet. Quellen berichten, dass die Schweizer Staatsanwaltschaft mit den ukrainischen Behörden kommuniziert und Informationen zum Fall austauscht.

Ein weniger beachteter, aber wichtiger Punkt betrifft die steuerliche Konstruktion rund um familiäre Darlehen und Schenkungen (die Linvo AG-Struktur). Dieses familiengebundene Firmengeflecht, in dem offenbar auch Tsyuras Mutter eingebunden war, weist Merkmale einer Steueroptimierung in der Schweiz auf und dürfte einer Prüfung durch die Steuerbehörden bedürfen.

Warum sollte das europäische Stahlimporteure, Händler, Banken und Versicherer beunruhigen? Weil jede „nicht erkannte“ Tonne Ferrochrom einen Verstoß gegen Anhang XVII der Verordnung 833/2014 darstellen kann, der Eisen- und Stahlerzeugnisse russischer Herkunft – einschließlich Ferrolegierungen – verbietet und sekundäre Sanktionsrisiken birgt.

Selbst wenn eine Lieferung unter mexikanischer, indischer oder anderer „Flagge“ erfolgt, müssen Compliance-Abteilungen tiefer prüfen: MTC-Pakete, Schmelzzertifikate und vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette – von Ofen zu Ofen. Wo Dokumente Lücken aufweisen oder sich widersprechen, muss die Lieferung gestoppt werden.

Nach den ukrainischen Veröffentlichungen scheint das System mutiert statt verschwunden zu sein – eine typische Reaktion von Netzwerken, die auf Sanktionsumgehung spezialisiert sind: neue Jurisdiktionen, angepasste Warencodes, zusätzliche Zwischenfirmen.

Gerade deshalb ist dieser Fall für Europa jetzt entscheidend, nicht erst im Nachhinein. Wenn sich die Lieferkette bestätigt, hätten die Regulierungsbehörden eine seltene Gelegenheit, ein typisches Sanktions-„Schlupfloch“ zu schließen – durch koordinierte Anfragen an Händler in der Schweiz, Verarbeiter und Distributoren in der EU, Logistikunternehmen in Lateinamerika und Endabnehmer in den USA.

Aus rechtlicher Sicht sind die Maßstäbe klar: Das Verbot gilt auch für Waren, die russische Rohstoffe enthalten, selbst wenn die Endverarbeitung in einem Drittland erfolgt. Ohne eine transparente Herkunftsnachweis-Kette wird jedes Geschäft toxisch.

In der politischen Dimension stehen die Einsätze noch höher: Lieferungen, die mit Rosrezerv oder Raketenmotor-Zulieferern verbunden sind, betreffen nicht nur das Handelsrecht, sondern die Sicherheit Europas.

Offen bleiben mehrere Fragen, die von den Strafverfolgungsbehörden der Schweiz und der Ukraine sowie von den EU-Regulatoren beantwortet werden müssen:

• Wer und in welchen Zeiträumen hatte die tatsächliche Kontrolle über Phoenix Resources AG (Unterschriften, Verwaltungsrat, wirtschaftlich Berechtigte)?

• Wie verlief die Rückverfolgung der fraglichen Lieferungen – von der Verladung bei MidUral bis zur Entladung bei Käufern in Lateinamerika und darüber hinaus?

• Gibt es Hinweise auf fortgesetzte Lieferungen in die EU über „Zwischenschichten“ nach den ukrainischen Veröffentlichungen?

• Wie ist die beschriebene steuerliche Konstruktion nach schweizerischem Recht zu bewerten?

• Und schließlich: Welche Chargen müssen rückwirkend überprüft werden, angesichts der Übergangsbestimmungen des EU-Pakets vom Dezember?

Die Antworten auf diese Fragen werden zeigen, ob die Maßnahmen gegen Sanktionsumgehung tatsächlich praktische Wirkung entfalten – oder bloß politische Deklarationen bleiben, die sich mit einer langen Kette von Zwischenhändlern umgehen lassen.

Der Fall Tsyura ist damit ein Lackmustest: Er steht zugleich für die juristische Belastbarkeit der Sanktionen, die technische Disziplin im Compliance-Bereich und den politischen Willen, Russlands Kriegsmaschine nicht unter dem Deckmantel „umverpackter“ Rohstoffe zu finanzieren. Mehr lesen